お知らせ NEWS & LIBRARY

自律型人材と組織づくりの新常識【竹本塾 人材育成のタネvol.45】

2025.10.03

- 人材育成のタネ

【この記事を読むと分かること】

- 地方中小企業が直面している「採用・育成・定着」の課題

- 変化の時代に求められる 自律型人材と学び続ける組織文化

- 自律型人材を育てるために必要な3つの視点

- 採用に頼らず社員を育てる仕組みづくりの方法

- 組織開発が経営戦略そのものになる理由

■ 地方企業が直面する課題

日本各地の地域経済を支えているのは、言うまでもなく地方の中小企業です。

しかし今、その多くが共通の課題に直面しています。

- 人材を採用できない

- 育たない

- 定着しない

- 次の一手が見えない

市場縮小や人口減少の中で、持続可能な経営のためには、

「事業戦略」だけでなく「組織戦略そのものの見直し」が求められています。

では、どのような人材を育て、どのような組織を作るべきなのでしょうか。

キーワードは 「自律型人材」と「学び続ける組織文化」 です。

■ 自律型人材の必要性

多くの地方企業では「見て覚えろ」「上司に従え」といった指導が暗黙の前提でした。

しかし、この方法は変化の激しい現代では通用しません。

市場や顧客ニーズ、業務が常に変化する中で価値を生み出すには、

「自ら考え、行動できる人材=自律型人材」 が不可欠です。

ただし、こうした自律型人材は自然には生まれません。

育てる仕組みと、任せる環境の両方 があって初めて、自律的に動ける人が育つのです。

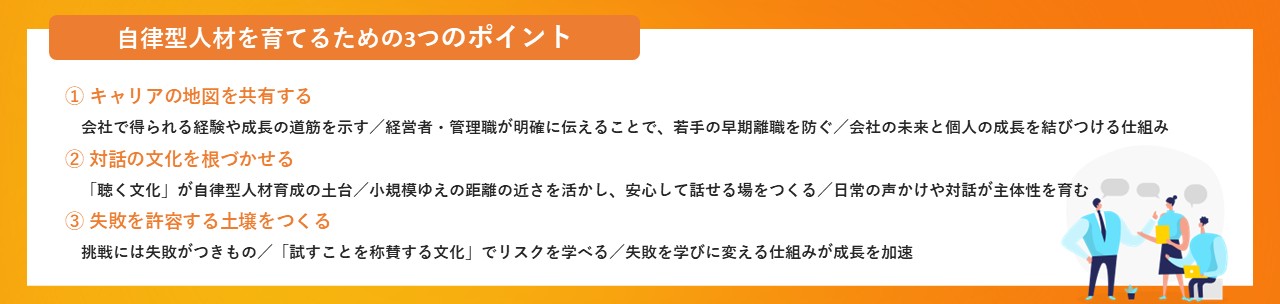

■ 自律型人材を育てるための3つの視点

自律型人材を育てるための組織づくりの 3 つの視点を紹介します。

1つ目は、キャリアの地図を共有する

地方企業では、自分はこの会社でどんな役割を担うのか、

どこまで成長できるのかという将来像を描けないまま働いている社員が少なくありません。

まず必要なのは、「この会社でどのような経験が積めて、どのようなキャリアを歩めるのか」を経営者・管職が明文化し発信することです。

特に若手は、会社に残る意味が明確でなければ3年以内に辞める確率が高まります。

会社の未来と個人の成長を結びつける「キャリアの地図」があることは、それだけで強力な定着の要因となります。

2つ目は、対話の文化を根づかせる

自律型人材の育成は、伝える文化よりも聴く文化が底にあります。

なぜなら、自律とは自分で考えたことを行動に移す力であり、その前提として自分の考えを安心して話せる場が必要だからです。

地方企業の強みは、規模が小さいからこそ距離の近さがあることです。

これは対話のしやすさという点で大きな武器になります。

月1 回の現場での声かけなど、日常のコミュニケ ー ションを育成の場に変えていくことで、組織に前向きな空気が生まれます。

3つ目は、失敗を許容する土壌をつくる

自律は挑戦の繰り返しであり、挑戦には失敗がつきものです。にもかかわらず、

「失敗したら怒られる」「報告すれば責任を押し付けられる」という空気があると、人は動けなくなります。

例えば、「試してみる文化」「小さな改善を称える文化」を作ることで、社員はリスクを取ることを学びます。

成功体験ではなく、試行錯誤する経験を多く積める環境こそが、人材を育て、組櫢の成長スピ ー ドを上げるのです。

■ 採用頼みから育成重視へ

現在、多くの地方企業が「いい人材を採用できない」と嘆いています。

しかし、見方を変えれば、今いる社員を育てる仕組みを強化すれば、採用に頼らず経営の質を高めることも可能です。

具体的には、

- 経営・管理職による学びのリーダーシップ

- 若手とベテランのメンター制度

- 定着・育成を目的としたリスキリング支援

- 地域とつながる外部研修や企業交流(越境型学習)

といった取り組みが、即効性と持続性の両面で効果を発揮します。

5. 自律と組織開発の本質

自律とは「放任」ではありません。

丁寧な支援と任せる勇気のバランス が重要です。

組織開発は人事施策ではなく、今後の経営戦略そのものと言っていいでしょう。

なぜなら、どれほど優れた商品やサービスを生み出しても、それを実行するのは「人」であり、「チーム」だからです。

地方にある企業だからこそ、地域に根ざし、人を大切にし、個性を生かした経営ができると思います。

画一的な人材育成や制度設計ではなく、自社に合った組織文化を築くことで、他社に真似できない競争力が生まれます。

未来を担うのは、考えて動く人材と信じて任せる組織です。

その土壌を今こそ築き始めるべきだと思います。